Писатель предлагал супруге, которую сделал бесплодной, остаться у него в любовницах

Подпишитесь и читайте «Экспресс газету» в:

11 декабря отмечается 100-летие со дня рождения Александра Солженицына, автора романов «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Август Четырнадцатого» и др. Оценка его личности переосмысливается постоянно. Сначала его воспринимали как невинную жертву, затем называли «литературным власовцем», а после окрестили «живым пророком». Похоже, сейчас новый оценочный этап. Многие категорически против торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею. И совсем никто не вспоминает, что 15 лет назад ушла из жизни первая супруга литератора — Наталья Решетовская. Действительно, кто она такая?

Шок, растерянность, гнев — все эти чувства перемешались в голове Солженицына тем памятным летним днем 1972 года. Приехав на свою дачу в Борзовку, что недалеко от Наро-Фоминска, он решил скосить траву. Вдруг коса наткнулась на маленький холмик, обложенный увядшими цветами. Из него торчал кусок полиэтиленового пакета. Александр Исаевич потянул за него и обомлел. Оказалось, внутрь была засунута его собственная фотография. Словно кто-то похоронил писателя, известного во всем мире, в крохотной могилке. Солженицын не сомневался в том, кто это сделал. И прекрасно знал, за что.

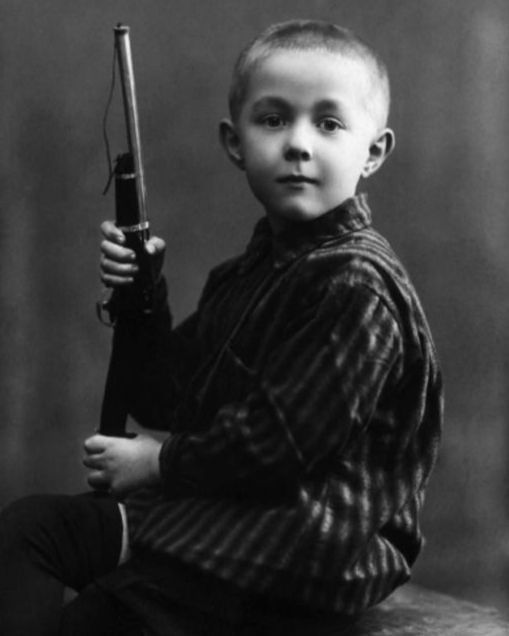

Раннее детство Солженицына

Александр Солженицын в детстве. 1925. Фотография: bbc.com

Дом, где родился Александр Солженицын. Кисловодск, Ставропольский край. Фотография: solzhenitsyn.ru

Таисия Щербак (мать писателя). Фотография: solzhenitsyn.ru

Александр Солженицын родился в Кисловодске 11 декабря 1918 года. Его отца к тому времени уже не было в живых: за несколько месяцев до рождения сына он погиб на охоте. Мальчик знал его только по фотокарточкам и рассказам матери, Таисии Щербак. Когда началась Первая мировая война, Исаакий Солженицын бросил университет и ушел добровольцем на фронт. С женой он познакомился во время короткого отпуска в Москве: Таисия Щербак тогда училась на сельскохозяйственных женских курсах княгини Голицыной. С началом революции занятия прекратились, и она вернулась к родителям в село Кубанское (современный город Новокубанск).

Вскоре после рождения Александра Солженицына в село пришли большевики, установилась советская власть — и у семьи отобрали все имущество. Таисия Солженицына с ребенком переехала в Ростов-на-Дону и устроилась стенографисткой. Она знала английский и французский языки, но на высокооплачиваемую работу дочь кулака не брали.

Три офицерских ордена с Первой мировой войны, которые в мое детство считались опасным криминалом, мы с мамой, помню, закапывали в землю, опасаясь обыска. Она вырастила меня в невероятно тяжелых условиях. …все время снимали в каких-то гнилых избушках у частников, за большую плату, а когда и получили комнату, то это была часть перестроенной конюшни.

Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»

В 1926 году Александр Солженицын пошел в школу. Он рано начал читать Льва Толстого: уже в 10 лет он познакомился с «Войной и миром». Мальчик мечтал стать писателем, сочинял приключенческие рассказы и даже составил из своих произведений две рукописные газеты.

Математик с душой писателя

Александр Солженицын на втором курсе физмата Ростовского университета. Декабрь 1937. Фотография: vverh-dm.ru

Окончание университета. Слева направо: Наталья Решетовская, Николай Виткевич, Кирилл Симонян, Лидия Ежерец, Александр Солженицын. 31 мая 1941. Фотография: solzhenitsyn.ru

Александр Солженицын и Наталья Решетовская. Апрель 1940. Фотография: litrossia.ru

В 1936 году Александр Солженицын окончил школу с золотой медалью, и его приняли в Ростовский государственный университет без вступительных испытаний. Он подал документы на физико-математический факультет. «Саня учился на математика не столько по призванию, сколько потому, что на физмате были исключительно образованные и очень интересные преподаватели. Занимался Саня много, учился не за страх, а за совесть. И ко всему Саня подходил очень организованно — заниматься так заниматься, учить других так учить», — вспоминал Эмилий Мазин, однокурсник и друг Солженицына.

Одним из преподавателей был математик Дмитрий Мордухай-Болтовской, который стал прообразом Дмитрия Горяинова-Шаховского в романе «В круге первом». Мордухай-Болтовской был почетным членом Сорбоннского университета и Нью-Йоркской Академии наук, но в СССР лишился всех званий из-за дворянского происхождения.

Чтобы заработать, студент Солженицын разгружал вагоны, а на старших курсах занимался репетиторством. Во время учебы в университете он не перестал заниматься литературой: стал редактором факультетской газеты, вступил в литкружок, создал свои первые произведения — «Ласточка», «Девятнадцать», «Эварист Галуа». «Был восемнадцатилетний Саня юнцом восторженным, весь светился правдоискательством, сочинял огромные поэмы в подражание «Мцыри», — вспоминал о Солженицыне писатель Борис Изюмский. В это же время молодой литератор задумал эпопею о революции и событиях Первой мировой войны. В 1937 году он изучил архивы и создал набросок романа «Август Четырнадцатого».

Летом 1939 года Солженицын подал документы на заочное искусствоведческое отделение в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Вскоре он перевелся на факультет русской литературы, продолжая учиться и в РГУ.

В университете Александр Солженицын познакомился со своей будущей женой — Натальей Решетовской. Они поженились на четвертом курсе, втайне от родных. Писатель вспоминал: «Здесь больная черта моей биографии. Я с мамой был дружен, всегда охотно помогал ей, по всем очередям бросался, ничего не требовал для себя, ни подарков, ни игрушек. Но, начиная со старших классов, стал отдаляться от мамы, стал самостоятельно строить свою жизнь. Совершенно несчастной была моя привязанность к Наташе Решетовской, мама ее явно недолюбливала, но из деликатности мне ничего не говорила, не пыталась влиять на меня, не лезла в душу, а я пользовался этим — живу как хочу».

В июне 1941 года Солженицын с отличием окончил РГУ и, досрочно сдав последний экзамен, уехал в Москву на сессию второго курса МИФЛИ.

Личная жизнь

Первую любовь писатель встретил в университете. С Наташей Решетовской они поженились на 4 курсе, не рассказав родным. Вместе с молодой женой мужчина уехал в Морозовск по распределению работать в школе. Оттуда его забрали на фронт, жена терпеливо ждала, писала письма.

После ареста писателя в 1945 г. отношения с Натальей сошли на нет. Солженицына отправили в ссылку, куда через несколько лет пришло письмо с просьбой о разводе. Из-за мужа женщину не брали на работу, поэтому супруги развелись. После окончания ссылки в 1957 г. Александр и Наталья вновь официально вступают в брак. Счастью не суждено было быть долгим.

После ярко вспыхнувшей славы писателя он знакомится с Натальей Светловой, которая покоряет его сердце. Он разводится с женой и окунается с головой в новые отношения. От второго брака у Солженицына был приемный сын Дмитрий, он умер в 1994 г. Также у писателя трое родных сыновей – Ермолай, Степан и Игнат.

Из героя войны — в антисоветчика

Слева направо: комбат Александр Солженицын и командир артиллерийского разведдивизиона Евгений Пшеченко. Февраль 1943. Фотография: colta.ru

Николай Виткевич и Александр Солженицын (справа). Май 1943. Село Тюрино, Астраханская область. Фотография: solzhenitsyn.ru

Старший лейтенант Александр Солженицын в блиндаже. Февраль 1944. Фотография: syg.ma

Александр Солженицын приехал в Москву 22 июня 1941 года и тогда же услышал речь министра иностранных дел Вячеслава Молотова: началась война. Солженицын хотел идти прямо в московский военкомат, но у него не было с собой военного билета. Пришлось возвращаться за ним в Ростов-на-Дону. Правда, Солженицына все равно не призвали из-за проблем со здоровьем. Вместо этого его с женой отправили в небольшой город Морозовск в Ростовской области — преподавать математику в местной школе. Писатель не сдавался: он снова и снова приходил в военкомат, чтобы попасть на фронт. В сентябре 1941 года он написал стихотворение:

Опостылели мне безопасность и тыл, Книги душу свою потеряли. И теперь даже вид тех страниц мне постыл, Что от пламени мысли дрожали. Разве время теперь, чтоб талантом своим, Самой жизнью своей дорожить? Если Ленина Русь будет отдана им, Для чего мне останется жить?

Солженицын добился своего: 18 октября 1941 года его мобилизовали и зачислили рядовым в гужевой транспортный батальон. Подразделение находилось в тылу, там Солженицын ухаживал за лошадьми. В марте 1942 года его отправили на Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава, позже он закончил офицерскую школу в Костроме и получил звание лейтенанта.

В декабре 1942 года Солженицына назначили командиром двух батарей звуковой разведки в Саранске: ему нужно было отслеживать выстрелы противника, а потом передавать точные координаты артиллерии. За первый час битвы советские войска подавили 17 батарей противника, пять из них — благодаря координатам, которые засек Солженицын. За это его наградили орденом Отечественной войны II степени.

В 1943 году Александр Солженицын встретился на фронте со своим другом Николаем Виткевичем. Они начали переписываться и обсуждать проблемы, с которыми сталкивались на службе. Цензуры они не опасались — считали, что карается только разглашение военной тайны. Постепенно друзья стали критиковать власть, писали, что Сталин «извращает» идеи Ленина. В январе 1944 года Солженицын и Виткевич снова встретились и составили «Резолюцию №1», в которой писали о послевоенном терроре и призывали сопротивляться режиму. За этот документ 9 февраля 1945 года Солженицына арестовали и лишили звания. Во время обыска у него нашли «Резолюцию» и фронтовые дневники, в которых он записывал истории сослуживцев. Через десять дней писателя доставили в Москву, на Лубянку. Его обвинили в антисоветской пропаганде и контрреволюционной деятельности. Допросы продолжались до мая 1945 года. Солженицын вину признал. «Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут умней. Я многое пойму здесь, Небо! Я еще исправлю свои ошибки — не перед ними — перед тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю!» — писал он позже в романе «Архипелаг ГУЛАГ». В июле 1945 года его приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке после освобождения.

Недремлющее око СМЕРШа

Вопреки всем распоряжениям командования, Солженицын вел на фронте дневник. И в письмах в тыл позволял себе критические замечания в адрес правительства и Сталина. Несмотря на военную цензуру, которая читала все письма. Деятельность военной цензуры на фронте не была тайной и даже предавалась огласке. Возникает вопрос: почему?

Возможно, сказывалась эйфория в связи с приближением победы над фашизмом. Может быть, на фронте все воспринималось иначе и казалось, что возврат к довоенным репрессиям невозможен. Или после трех лет жизни, которая могла оборваться в любой момент, чувство страха атрофируется?

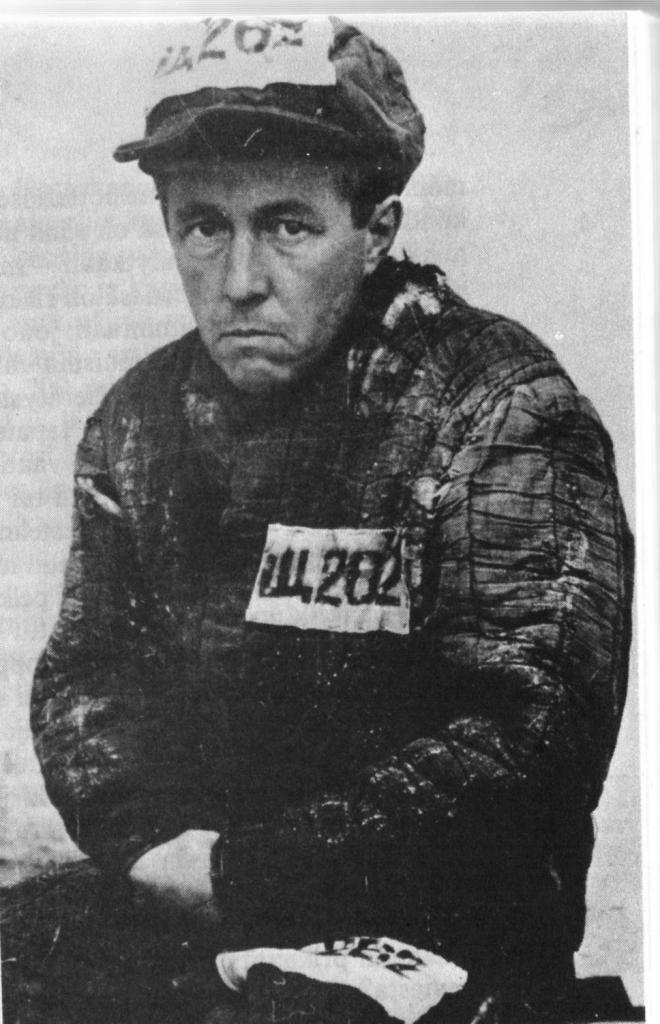

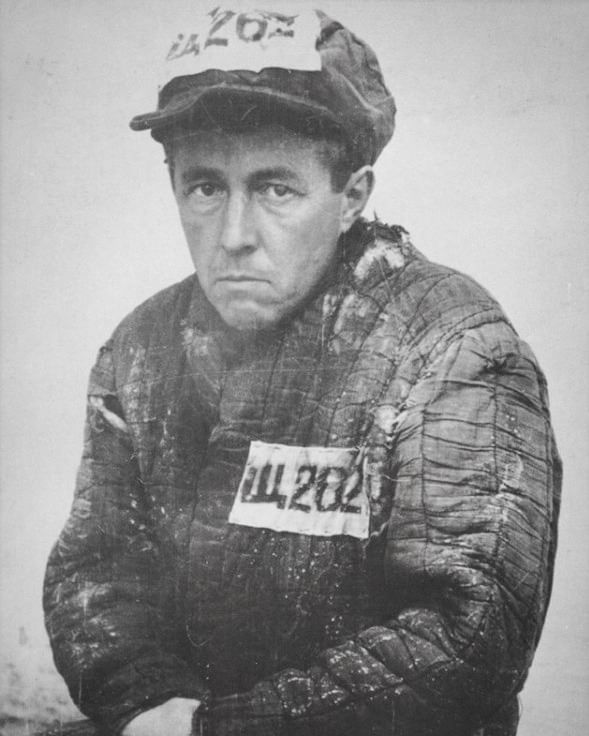

Стройки и секретные предприятия: Солженицын в трудовых лагерях

Александр Солженицын в «Марфино». Декабрь 1948. Фотография: solzhenitsyn.ru

Барак, в котором жили заключенные в ГУЛАГе. Фотография: belinkaluga.ru

Александр Солженицын в каторжном лагере. 1953. Экибастуз, Республика Казахстан. Фотография: belinkaluga.ru

Пять лет Александр Солженицын провел в лагерях под Москвой. Сначала его отправили в пункт Новый Иерусалим, где он работал на глиняном карьере, затем перевели в строительный лагерь на Калужской заставе.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»

Солженицын участвовал в лагерных кружках самодеятельности и даже хотел присоединиться к музыкальному ансамблю, который гастролировал по тюрьмам. По воспоминаниям об артистах этого коллектива он написал пьесу «Республика труда».

Весной 1946 года из фронтовой части Солженицыну прислали положительную характеристику. В то же время появился слух, что Лаврентий Берия распорядился переводить заключенных с высшим образованием на особые засекреченные предприятия. Солженицын на свой страх и риск дописал в лагерной карточке специальность «ядерный физик». Вскоре его вызвали на допрос. Обман раскрылся, но Солженицыну помогло математическое образование: его направили радиотехником в Рыбинск, на авиационное предприятие, где работали осужденные инженеры. Комната на шестерых, горячая еда, 800 граммов хлеба и 40 граммов сахара в день — по меркам ГУЛАГа Солженицын попал в неплохие условия. Время от времени его переводили на другие предприятия. Дольше всего писатель проработал на спецобъекте в Марфино, где его назначили библиотекарем.

В 1947 году в Марфино привезли двух заключенных: философа Дмитрия Панина и литературоведа Льва Копелева. Они стали друзьями Солженицына и прообразами главных героев его романа «В круге первом». В этом же году писатель начал работать над поэмой «Дороженька» и повестью «Люби революцию». Хранить тексты было нельзя: автор запоминал их, а затем сжигал листы.

В лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть — многие тысячи строк. Для того я придумывал четки с метрическою системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объема заученного — уже неделя в месяц.

Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»

Весной 1948 года на спецобъект в Марфино отправили Николая Виткевича, переписка с которым и стала причиной ареста Солженицына. Прежняя дружба возобновилась. В том же году жена писателя Наталья Решетовская попросила развод: она устраивалась на работу в химическую лабораторию МГУ, и с осужденным мужем у нее было мало шансов получить эту должность.

Из Марфино Солженицына отправили в Казахстан, где назначили каменщиком в лагере для политзаключенных. Там у писателя появилась идея — в подробностях описать, как проходит день осужденного, «тот самый день, из которого складываются годы».

Снова начинаю такую жизнь, какая была у меня пять лет назад. Очень многое со мной сходно с тем, что было тогда в Новом Иерусалиме; но огромная разница в том, что на этот раз я ко всему был приготовлен, стал спокойнее, выдержаннее, значительно менее требователен к жизни. Помню, например, как я тогда судорожно, торопливо и с кучей ошибок пытался устроиться поинтеллигентнее, получше. А сейчас все это мне как-то не кажется главным, важным, да и надоело, признаться. Палец о палец ничего подобного не предпринял. Пусть идет все как оно идет. Я стал верить в судьбу…

Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»

Солженицын продолжал сочинять стихи. В начале 1950-х годов он создал произведения «Отсюда не возвращаются», «Отречение», «С верхней полки столыпинского вагона», «Каменщик», «Хлебные четки». Все тексты он по-прежнему запоминал наизусть. Срок заключения писателя кончился 9 февраля 1953 года.

Принудил к аборту

Детей молодой Солженицын не хотел категорически. Когда Наталья забеременела, он заставил ее сделать аборт. Как утверждает последний супруг Решетовской — литературовед Николай Ледовских, именно из-за этого она больше никогда не могла иметь детей. Более того, у нее развился рак матки, она долго и тяжело лечилась.

А вскоре грянула война. Мужа призвали. За все военное лихолетье они виделись всего месяц — Наталья посетила его на фронте по поддельным документам.

Великая Отечественная шла к победному концу. Казалось, вот-вот — и супруги снова будут вместе. Но за три месяца до Победы Солженицына арестовали за дикие письма, которые тот писал своему другу. В них он ругал Сталина, а также рассуждал о свержении советской власти. Это в военное время! Расстреливали и за меньшее, но Солженицыну дали восемь лет. Для Натальи настали тяжелейшие времена.

Она каждый месяц отправляла мужу посылки, несмотря на крайнюю нужду. Получала, к примеру, по карточкам селедку, обменивала ее на хлеб и посылала Солженицыну. Мать, чтобы помочь дочери, спекулировала. По тем временам очень серьезное преступление. После отмены карточной системы Наталья большую часть зарплаты также тратила на передачи. Муж писал ей: «Ты спасла мне жизнь и даже больше, чем жизнь».

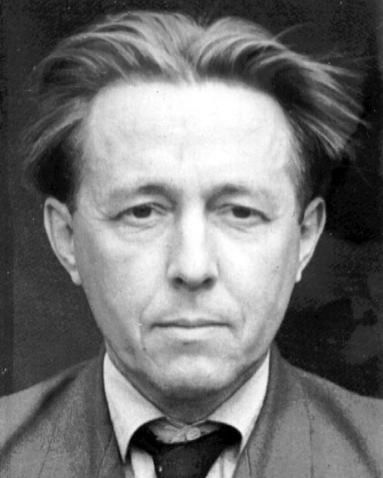

Смерть Сталина, реабилитация и переезд в Рязань

Александр Солженицын за рабочим столом. 1955. Поселок Коктерек, Жамбылская область, Республика Казахстан. Фотография: colta.ru

Учитель Александр Солженицын ведет в степь учеников на занятия по геодезии. 1955. Поселок Коктерек, Жамбылская область, Республика Казахстан. Фотография: solzhenitsyn.ru

Александр Солженицын перед отъездом в Рязань. 1957. Фотография: litrossia.ru

Согласно приговору после восьми лет лагерей Солженицына ждала вечная ссылка. Его отправили в поселок Коктерек на юге Казахстана. «Поют ишаки! Поют верблюды! И все поет во мне: свободен! свободен!» — писал в он в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Писателя привезли на место 4 марта, и первую ночь он провел под открытым небом. На следующий день он узнал о смерти Сталина. Через месяц Солженицына приняли учителем математики и физики в местную школу.

На протяжении 1955 года писатель работал над романом «В круге первом». Тогда же он купил фотоаппарат для съемки рукописей: в случае обыска негативы было бы легче спрятать, чем кипы бумаг. Солженицын вспоминал: «Важней всего и был объем вещи — не творческий объем в авторских листах, а объем в кубических сантиметрах. Тут выручали меня еще неиспорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти ее из Москвы; полное уничтожение всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая… двусторонняя перепечатка; а по окончанию перепечатки — сожжение и главного беловика рукописи».

На XX съезде КПСС 1956 года Хрущев выступил с докладом, в котором осудил культ личности Сталина. Ссылки для политзаключенных отменили, их дела стали массово пересматривать. Солженицын получил справку об освобождении и право уехать из Казахстана. «Я ехал окунуться в самую душу средней России», — вспоминал писатель. 20 августа 1956 года он уехал в поселок Мезиновский Владимирской области, где нашел работу в школе. Солженицын поселился в соседней от школы деревне, в избе Матрены Захаровой. Ей он посвятил рассказ «Матренин двор».

Постепенно у Солженицына наладились отношения с Натальей Решетовской: в 1957 году они снова поженились, и в конце учебного года писатель переехал к жене в Рязань.Там он преподавал физику в школе, работал на полставке, чтобы оставалось время для творчества. Весной 1958 года писатель задумал собрать все воспоминания и истории о жизни в лагерях в единое произведение — «Архипелаг ГУЛАГ».

В мае 1959 года Александр Солженицын начал работу над произведением «Один день Ивана Денисовича». Он написал повесть всего за 40 дней, а осенью того же года завершил рассказ «Матренин двор». Однако публиковать произведения он все еще не решался.

Часто задаваемые вопросы

Поклонники произведений Солженицына восхищены тем фактом, что писатель сочинял произведения в уме в лагерях, каждый день повторял наизусть, чтобы не забыть. Как же ему удавалось запоминать так много информации? На самом деле писатель придумал удивительные способы мнемотехники. Он делал зарубки на спичках, каждая зарубка означала количество слов в предложении либо количество предложений.

В трудовом лагере в Казахстане писателя научили маленькой хитрости. Он сделал свой первый ящик с двойным дном, незаметным для окружающих. Так он начал писать произведения на бумаге, хранить в тайнике.

Публицист умер в возрасте 89 лет

Выход из тени: «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ»

Александр Солженицын в дни опубликования «Ивана Денисовича» в «Новом мире». Ноябрь 1962. Фотография: solzhenitsyn.ru

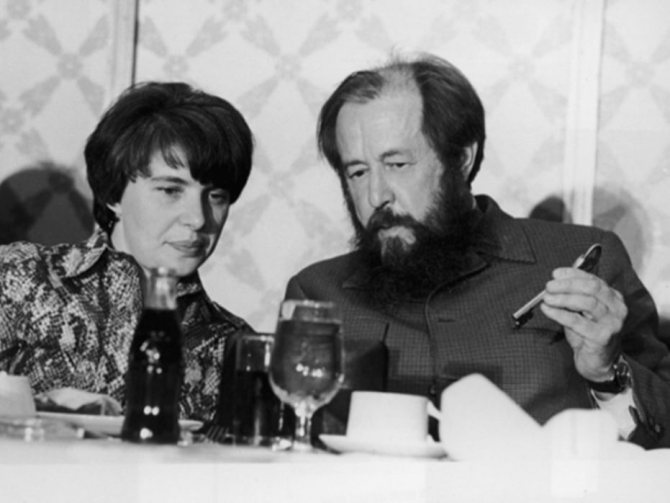

Александр Солженицын с Натальей Светловой. 1968. Фотография: belinkaluga.ru

Писатель, главный редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский. Февраль 1964. Фотография: solzhenitsyn.ru

В 1961 году Солженицын передал в редакцию журнала «Новый мир» рукопись «Одного дня Ивана Денисовича».

Сам я в «Новый мир» не пошел: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко — ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке. Я отдал — и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.

Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»

Редактор «Нового мира» Александр Твардовский восторженно принял повесть и пригласил Солженицына в московскую редакцию. Договор на публикацию рассказа оформили по высшей ставке — один лишь аванс был равен учительской зарплате за два года. Почти год Твардовский добивался разрешения на печать. Он собрал отзывы авторитетных писателей — Самуила Маршака, Константина Симонова, Корнея Чуковского, попал на личный прием к Никите Хрущеву. Генеральный секретарь дал добро, решив, что «повесть написана с партийных позиций». В ноябре 1962 года «Один день Ивана Денисовича» вышел в 11-м номере журнала «Новый мир».

Произведение сразу стало популярным не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Солженицына читали в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Его приняли в Союз писателей и выдвинули на Ленинскую премию. Тогда Солженицын решил отдать в печать другие рассказы: «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Твардовский опубликовал их в «Новом мире» через несколько месяцев.

Когда Хрущев покинул пост генерального секретаря ЦК КПСС, отношение к Александру Солженицыну снова изменилось. Его произведения негласно запретили издавать. Благодаря Твардовскому удалось напечатать только рассказ «Захар-Калита». Однако после этой публикации Союз писателей СССР принудил редактора «Нового мира» уволиться. «Есть много способов убить поэта. Твардовского убили тем, что отняли «Новый мир», — писал об этом Солженицын.

В 1966 году он закончил роман «Раковый корпус». Публикацию всячески оттягивали: просили переписать острые моменты, отказывали в печати. Солженицын даже написал письмо Брежневу: «Я прошу вас снять преграды с печатания моей повести «Раковый корпус», книги моих рассказов, с постановки моих пьес…» Ответа не последовало. Тогда писатель отдал копии произведения своим знакомым, и его напечатали в самиздате.

Солженицыну требовались помощники, чтобы перепечатывать тексты. Друзья познакомили его с Натальей Светловой. Вскоре они полюбили друг друга, и ради Светловой Солженицын второй раз развелся с женой.

Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моем замкнутом уединении, когда не может хватить одной авторской головы и примелькавшегося восприятия.

Александр Солженицын о Наталье Светловой

Солженицын продолжал работать над «Архипелагом ГУЛАГ». Произведение о репрессиях в СССР было основано на воспоминаниях и письмах 227 заключенных, а также личном опыте автора. Когда работа завершилась, один экземпляр он переправил за границу через Александра Андреева — внука писателя Леонида Андреева. Он вспоминал: «И вот я получаю инструкции. Мне нужно было выйти на определенной станции метро и, увидев знакомого человека, войти за ним в поезд, притворившись, что мы не знакомы… Выйдя из метро, мы сели в его «москвич» и поехали по Москве… Он сказал: «Посмотри под сиденье». Там лежали две банки из-под икры, побольше и поменьше. В них, переснятый на 35-миллиметровую пленку, и хранился «Архипелаг».

«Вместе до гроба!»

Там, где слава, там и женщины. Муж начал изменять. Решетовская оправдывала его увлечения тем, что это часть жизни любого творческого человека. И терпела.

Одной из пассий была ленинградка, профессор математики. История фактически описана Солженицыным в «Красном колесе».

«Женщина была моложе меня года на четыре, — вспоминала Наталья. — Выглядела хорошо, а вот мне было некогда заниматься собой. И Саня увлекся. Поехал в Ленинград». Вернувшись, с порога признался в романе.

Решетовская сделала выводы, начала за собой следить. Даже хладнокровно предложила ошеломленному мужу жить в изолированной комнате с отдельным входом в квартиру.

А уж когда в гости пришел Александр Твардовский и начал сыпать комплиментами хозяйке — мол, и доцент, и машину водит, и на пианино играет, — Солженицын совсем размяк. «Можешь все ленинградские письма из папок выкинуть и уничтожить, — сказал он. — Этой женщины в моей жизни больше не существует».

27 апреля 1970 года они отпраздновали юбилей совместной жизни. Солженицын провозгласил тост. «Выпьем за то, чтобы до гроба быть вместе!» А через несколько месяцев Решетовская узнала, что помощница мужа Наталья Светлова беременна от него.

Нобелевская премия, эмиграция и и возвращение в Россию

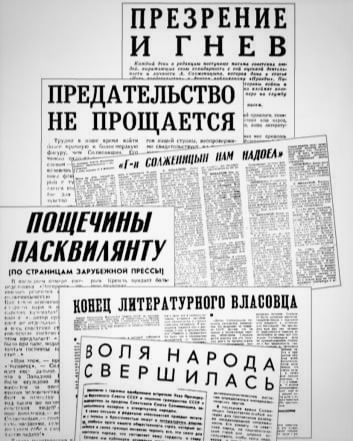

Газетная травля января-февраля 1974. Изображение: solzhenitsyn.ru

Александр Солженицын на церемонии вручения Нобелевской премии. 10 декабря 1974. Стокгольм, Швеция. Фотография: solzhenitsyn.ru

Александр Солженицын с сыновьями. 29 марта 1974. Цюрих, Швейцария. Фотография: colta.ru

В 1970 году Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы». На церемонию номинант не приехал: опасался, что его не пустят обратно в СССР. Он слушал радиотрансляцию на даче своего друга — виолончелиста Мстислава Ростроповича.

Зимой 1970 года Солженицын закончил роман «Август Четырнадцатого». Рукопись тайно передали в Париж Никите Струве, главе издательства «ИМКА-пресс». В 1973 году сотрудники КГБ арестовали помощницу Солженицына — Елизавету Воронянскую. На допросе она рассказала, где хранится одна из рукописей «Архипелага ГУЛАГ». Писателю грозил арест. Опасаясь, что все копии уничтожат, он решил срочно публиковать произведение за границей.

Печать «Архипелага ГУЛАГ» вызвала большой резонанс: в январе 1974 года Политбюро ЦК КПСС состоялось отдельное заседание, на котором обсуждали меры «пресечения антисоветской деятельности» Солженицына. В феврале писателя лишили гражданства «за действия, порочащие звание гражданина СССР» и выслали из страны. Сначала он жил в ФРГ, потом перебрался в Швейцарию, а вскоре решил переехать в американский штат Вермонт. Там писатель занялся публицистикой, основал «Русский общественный фонд помощи заключенным и их семьям».

…4/5 ото всех моих гонораров отдать на общественные нужды, только пятую часть оставить для семьи. В разгар травли я объявил публично, что гонорары «Архипелага» все отдаю в пользу зэков. Доход от «Архипелага» не считаю своим — он принадлежит самой России, а раньше всех — политзэкам, нашему брату. Так вот — и пора, не откладывать! Помощь нужна не когда-то там — но как можно быстрей.

Александр Солженицын, «Угодило зернышко промеж двух жерновов»

Отношение к писателю в СССР смягчилось с началом перестройки. В 1989 году впервые опубликовали главы из «Архипелага ГУЛАГ», а через год Солженицыну вернули советское гражданство и наградили его Литературной премией РСФСР. Он от нее отказался, заявив: «в нашей стране болезнь ГУЛАГа и посегодня не преодолена — ни юридически, ни морально. Эта книга — о страданиях миллионов, и я не могу собирать на ней почет». Осенью 1993 года Солженицын и его жена совершили «прощальную поездку» по Европе, а затем вернулись в Россию.

Последние годы жизни Солженицын провел на подмосковной даче, которую ему подарил президент России Борис Ельцин. В июле 2001 года писатель опубликовал книгу о русско-еврейских отношениях «Двести лет вместе». В 2007 году Солженицыну присудили государственную премию «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». 3 августа 2008 года писатель скончался, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.

Цитата

Обыкновенный графоман

Джейкоб БИМ, глава Организации по подрыву соцстран при Совете национальной безопасности США (Operations Coordinating Board):

Первые варианты рукописей Солженицына были объемистой многоречивой сырой массой, которою нужно было организовывать и редактировать в понятное целое. Я нашел десяток талантливых редакторов и засадил их за основательную чистку текста. Получилась книга «Архипелаг ГУЛАГ», которая помогла сокрушить диктатуру пролетариата в СССР.